なぜ赤外カメラ映像が必要なのか

人が日々生活している中で見ている光の波長は、おおよそ400nm~800nmの範囲で、これを可視波長域といいます。この可視波長域に対して、波長の短い(数値の小さい)領域が紫外線波長域となり、波長の長い(数値の大きい)領域が赤外線波長域となります。

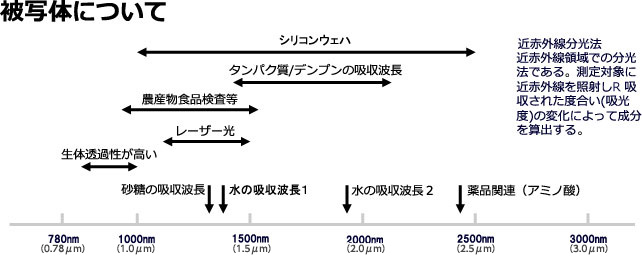

赤外線波長域は更に細かい波長域で分類されており、700m~2500nm波長域を近赤外線波長、2500nm~4000nm波長域を中赤外線波長、4000nm~1000,000nmを遠赤外線波長としています。

近赤外線の検査対象

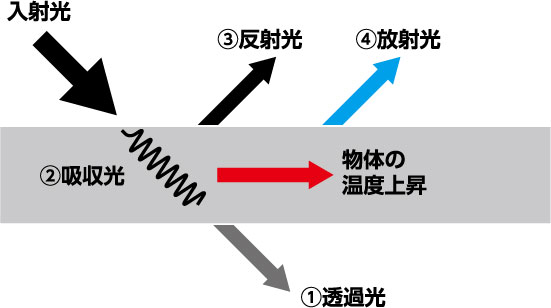

一般的なカメラでは撮影できない、赤外線波長域の光を撮影できる赤外線カメラは、監視用などで利用されています。赤外波長域の中でも、近赤外線波長は対象物の組成により異なる光の反射/吸収/透過特性の違いを可視化するができます。

この特性から、近赤外線は、食料品、医薬品、化粧品の市場やインフラの非破壊検査、セキュリティ、バイオ、認証、通信等、活用されるシーンに広がりをみせており、これら以外にも今後更に様々な分野に近赤外線波長を使った検査手法が導入されると予想されます。

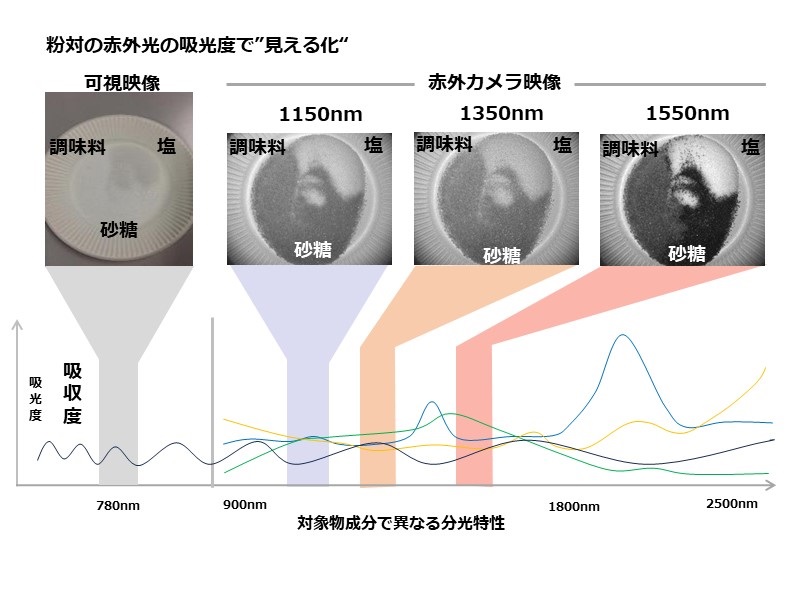

近赤外線の見え方

砂糖と塩と調味料を通常のカメラ(可視光)で撮像しても判別は難しいモノです。近赤カメラで撮像した場合、波長域の異なる帯域でそれぞれ見え方が異なるため下記のように識別可能となります。

ケーススタディ

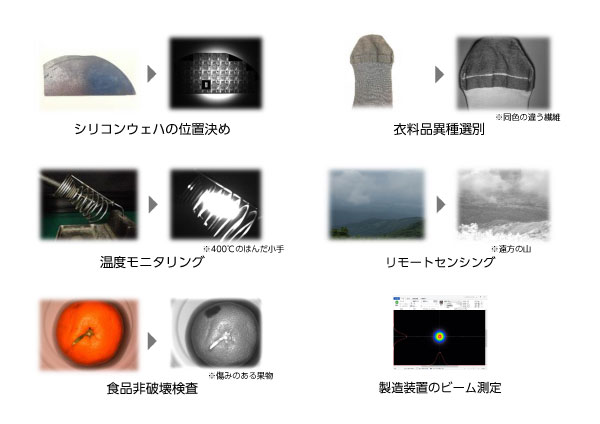

以下には、近赤外線カメラを使用して撮像された事例をご紹介します。様々な分野での利用が期待されいます。

近赤外線を使用したアプリケーション例

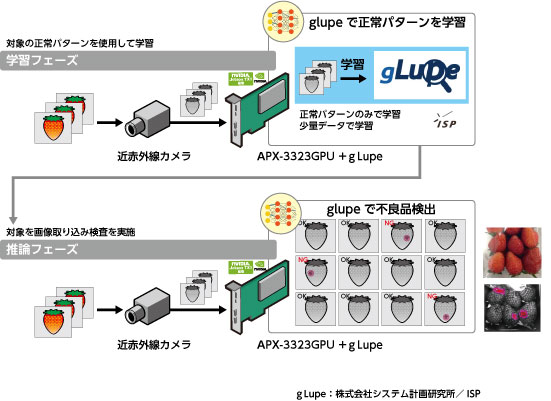

可視波長を使った検査は高解像度データを基に、複雑且つ様々な画像処理技術を駆使して判別や認識を実現する為、後段処理にAI・ディープラーニングを連携させることは容易では無い。近赤外線波長を使うことにより、可視波長では見ることが出来なかった内容を少ないデータ量で可視化出来るので、後段の画像処理は比較的シンプルな内容と組み合わせることができます。下記図はイチゴの検査工程に使用された例。前段階の画像入力を近赤外線カメラでシンプル化することにより、検査向け画像処理へのAI・ディープラーニング技術を容易に組込むことができます。

アバールデータの近赤外線カメラ

アバールデータでは、InGaAsセンサを採用した400nm~2550nm帯域のエリアカメラ、ラインカメラ、スペクトルカメラを用意しています。